ガーデナー入門 第3話|観察が導く次の一手

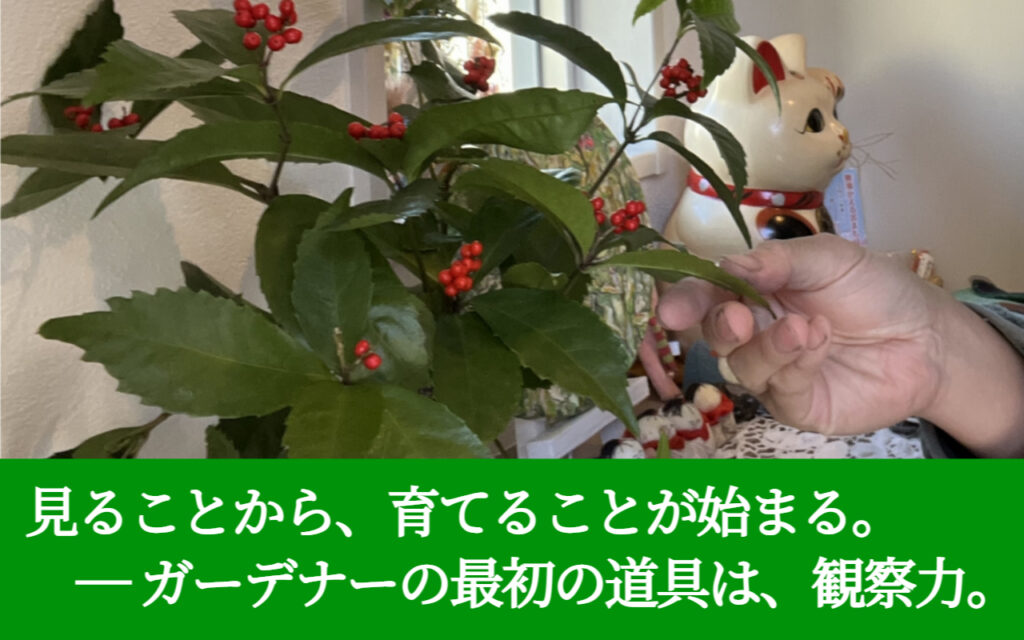

草木の声を聴く、ガーデナーの腕は、ガーデナー入門の第3話です。植物と暮らすとは、植物の声に気づく時、それをどう育て方に活かすかということです。植物は沈黙しているようで、じつはたくさんのサインを発しています。そしてその声をどう受けとめるか――それが、ガーデナーの手腕です。

助けてサインに、気づく目を持つ

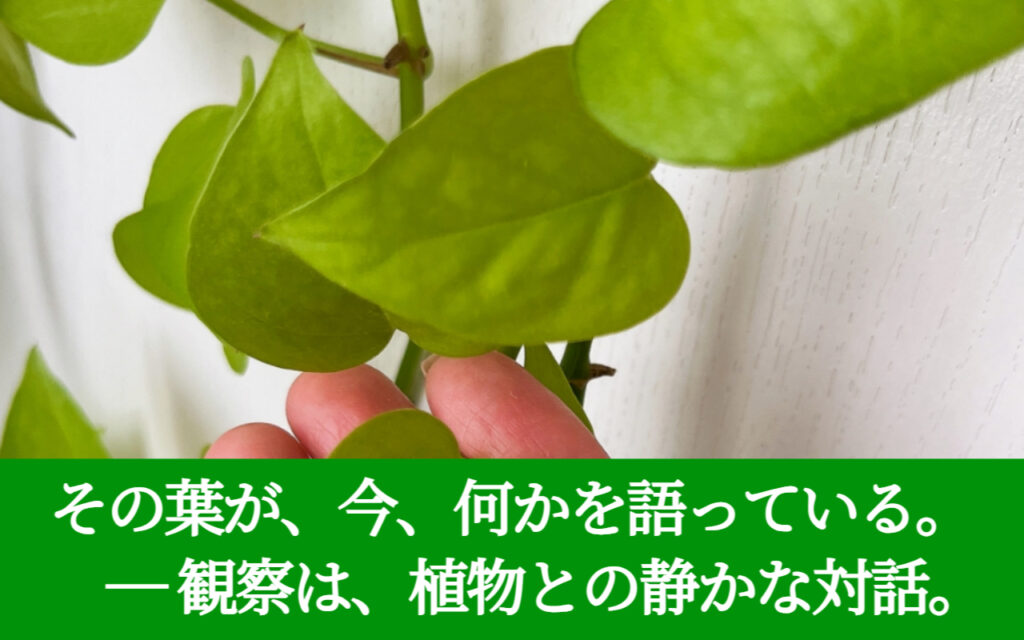

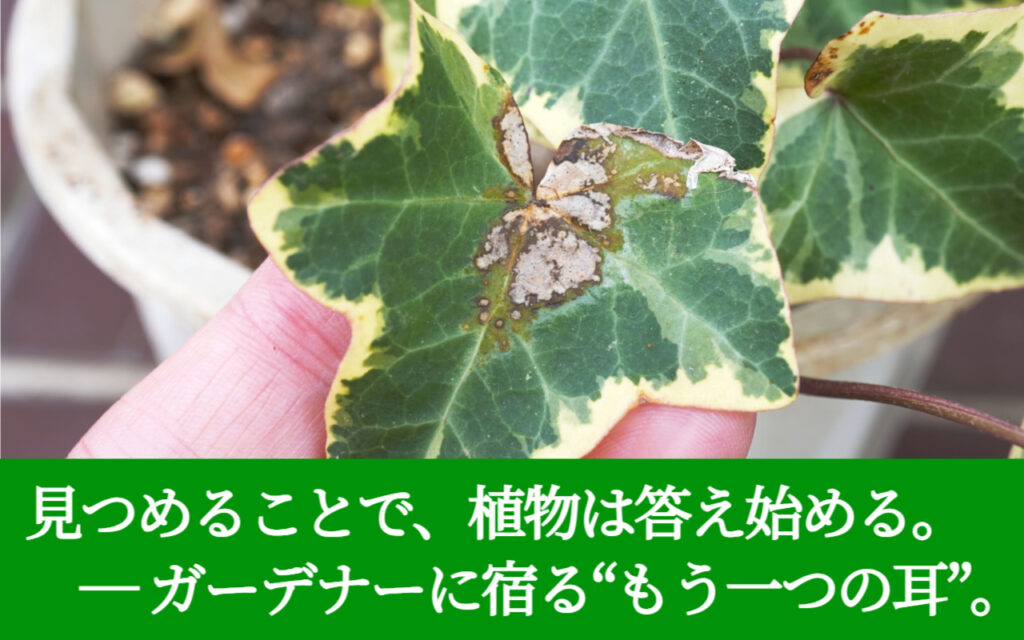

例えば葉の色、形、艶やかさ、茎の伸び方、根元の状態──これらのサインはすべて、植物からの「声」です。

草木の声を聴く、よくあるサイン

| 植物のサイン | 考えられる原因 |

|---|---|

| 葉が垂れる | 水不足、または根腐れ(過湿) |

| 花が落ちる | 水やり・肥料過多の可能性 |

| 葉に黒い斑点 | 黒星病や病害のサイン |

| 白い粉がつく | うどんこ病などの病害(※) |

| 茎が間延び | 日照不足、徒長 |

| 茎が曲がる | 日照不足・風対策が必要 |

| 葉が薄い色に | 栄養不足、特に窒素欠乏 |

| 葉のふちが茶色くなる | 乾燥、肥料焼け、塩害 |

※うどんこ病の初期症状として、葉の裏側に白い粉状の斑点が現れる。

🔗 病気と害虫の話 うどんこ病|みんなの趣味の園芸

観察は、トラブルの予防にもつながります。たとえば、日差しが足りない日が続けば、日光を好む植物は茎が不自然に長くなり、弱々しく見えるでしょう。

これを見逃さなければ、日照を確保する位置に鉢を移すといった工夫がすぐにできます。

変化を恐れずに、冷静に見つめる

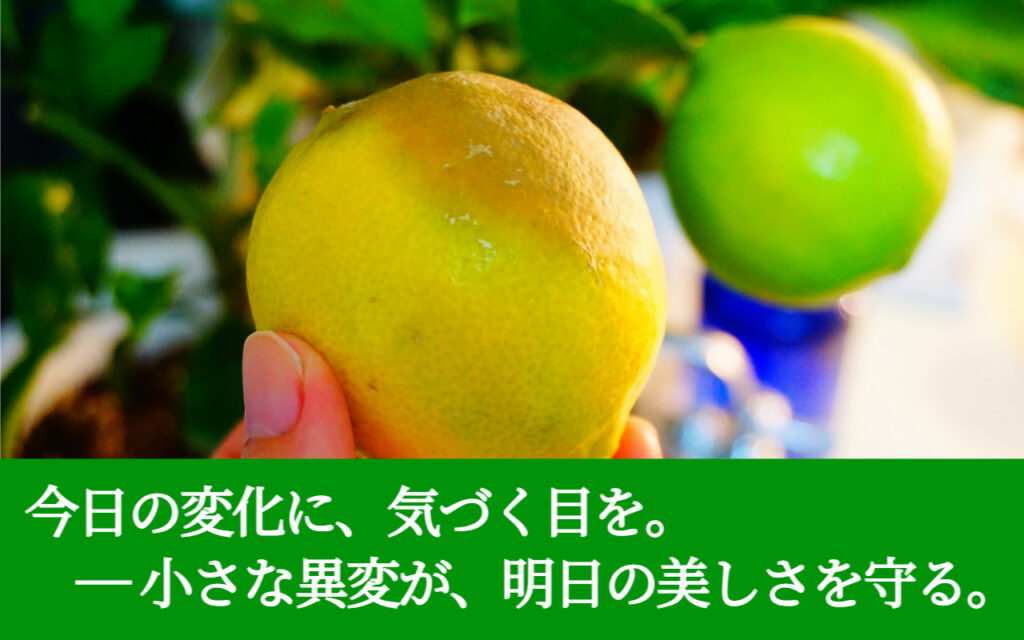

変化はすべて「異常」ではありません。例えば春には新芽が伸び、夏には葉が大きくなり、秋には花が枯れ、冬には休眠に入る植物もあります。

つまり、季節や生育ステージによって“変化して当然”なのです。

つまり大切なのは、その変化が「自然なものか」「不調のサインか」を見極める視点を持つことです。

そのためには、植物ごとの成長サイクルを知ること。そして、毎日の観察が「いつもと違う」を知らせてくれます。

🔗 まちの植物を観察してみよう|ハイポネックス

植物観察家の鈴木純さんと、秋のまちを歩いて行う植物観察会の様子が紹介されています。

草木の声を聴く、すぐ対応する為

植物の声に気づいたら、それに応えることが大切です。

たとえば、水切れに気づいたら、いきなりたっぷり水を与えるのではなく、数回に分けてゆっくりしみ込ませるなどの配慮を。

また病気の初期症状なら、葉を一枚だけ摘み取って様子を見るなど、小さな工夫が後の大きなトラブルを防ぎます。

観察の結果を「記録」しておくと、次の判断にも役立ちます。

例えばスマホで撮影するだけでも、過去の様子と比べることができるのです。

草木の声を聴く、庭先の名医かも

医者が患者の顔色を診るように、ガーデナーも葉の色や茎の伸びを見て「異変」に気づきます。

観察とは、植物の“日々の診察”。

いちばん近くで植物を見守るあなたこそが、庭の名医なのです。

🔗 自然観察の技術を学ぶ方法を探す|アマゾン

植物の観察力を高めたい方のために、おすすめの書籍をアマゾンで検索して探してみましょう。

草木の声を聴く、植物と対話する

観察とは、植物の沈黙の中にある言葉を受けとめることです。

それは「見る」という動作の先にある、「気づく」「感じる」「理解する」営み。

あなたがそっと見つめた一枚の葉が、次の一手につながるかもしれません。

今日も、植物たちは語っています。

その声に、あなたはどう応えますか?

🔜 草木花と歩む道、旬のカレンダー

次回予告、ガーデナー入門の第4話。ガーデナーにとって、暦と天気は大切な味方。次回は、自然と調和しながら育てる知恵をご紹介します。

📚 植物との対話は、そっと見ること

第1話では、植物との静かな対話を始めるための基本「観察力」をやさしく解説しています。